高压直流电源在医疗设备中的技术挑战

在医疗设备领域,高压直流电源作为关键能源组件,其性能直接影响设备的安全性、可靠性及治疗效果。随着医疗技术向精准化、智能化方向发展,高压直流电源在应用中面临着多重技术挑战,这些挑战既涉及电源本身的技术特性,也与医疗环境的特殊需求密切相关。

一、高精度稳压与纹波抑制的技术瓶颈

医疗设备如计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)等对电源电压稳定性要求极高。高压直流电源需在微秒级时间内实现电压波动控制在±0.1%以内,以确保成像设备的磁场均匀性和粒子加速器的轨迹精度。然而,传统线性稳压技术因功耗过高难以满足大功率场景需求,而开关稳压技术虽效率提升,但高频开关动作会引入数十毫伏的纹波噪声。这类噪声可能干扰医疗传感器的信号采集,导致心电图(ECG)等生理参数监测出现误差。如何通过复合稳压拓扑(如线性-开关协同调节)结合自适应控制算法,在宽负载范围内实现微伏级纹波抑制,是当前的核心技术难点。

二、极端环境下的可靠性设计挑战

医疗设备常需在高温、高湿、电磁干扰(EMI)复杂的环境中运行,高压直流电源的器件选型与结构设计面临严苛考验。例如,手术室的高频电刀、射频消融设备会产生宽频带电磁噪声,可能引发电源控制芯片的逻辑紊乱。同时,消毒过程中使用的过氧化氢蒸汽可能对电源内部金属部件造成腐蚀,影响高压绝缘性能。为此,需采用全密封灌封工艺提升防护等级至IP67以上,并通过多层电磁屏蔽技术(如纳米晶合金+铜箔复合屏蔽)将EMI抑制在-60dBμV以下。此外,在器件层面需选用耐辐射的陶瓷电容和宽温域的半导体元件,确保电源在-20℃至60℃温度区间内稳定工作。

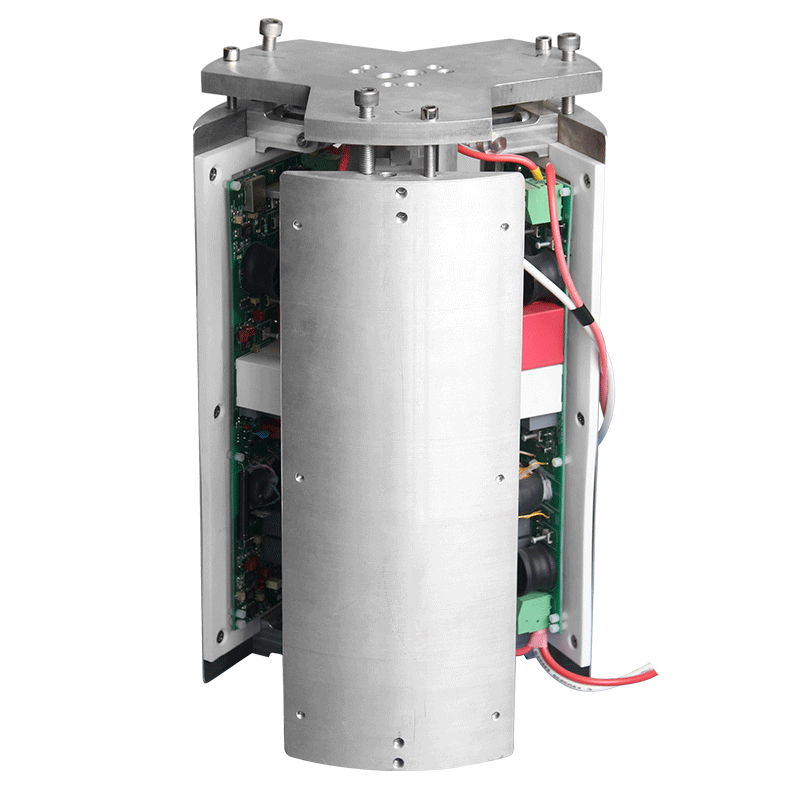

三、小型化与高功率密度的矛盾制衡

便携式医疗设备(如可穿戴式除颤器、移动DR设备)的普及,要求高压直流电源向紧凑化方向发展。但高功率密度设计会导致内部电场强度升高,增加绝缘击穿风险。以10kV/100W电源为例,传统设计体积约为500cm³,而采用氮化镓(GaN)器件和平面变压器技术可将体积压缩至200cm³以下,但此时器件间距需从5mm缩减至2mm,对绝缘材料的介电强度提出更高要求。解决这一矛盾需引入新型绝缘介质(如真空纳米涂层)和三维堆叠封装技术,同时通过多物理场仿真(电场-热场-应力场耦合分析)优化结构设计,在提升功率密度的同时确保电气间隙和爬电距离符合IEC 60601医疗标准。

四、安全性与电磁兼容的双重约束

医疗电源的安全性直接关系到患者和医护人员的生命健康,需满足IEC 60601-1中对漏电流(≤100μA)和绝缘强度(≥4kVac)的严格要求。高压直流回路的寄生电容可能导致漏电流超标,而快速开关产生的高频谐波会干扰附近的医疗电子设备。因此,需在电源输入输出端设计多级LC滤波网络,结合主动钳位技术抑制电压尖峰,并通过冗余绝缘结构(如双重绝缘层+接地屏蔽)提升安全冗余。同时,基于医疗电磁环境的特殊性,电源的电磁发射需符合CISPR 11 Class B标准,通过布局优化和去耦设计降低共模辐射。

五、智能化运维与故障预测技术

现代医疗设备趋向于集成智能诊断功能,高压直流电源需具备实时状态监测和故障预警能力。传统的过压、过流保护机制属于事后响应,难以满足预防性维护需求。当前研究方向包括:基于振动声学检测的电感元件老化监测、通过油中溶解气体分析(DGA)预判绝缘材料劣化趋势,以及利用机器学习算法对电源运行参数(如效率、温升、纹波)进行建模,实现潜在故障的早期识别。这类技术的应用可将电源平均故障间隔时间(MTBF)从5000小时提升至10000小时以上,显著降低医疗设备停机风险。

结语

高压直流电源在医疗设备中的技术挑战,本质上是性能、可靠性、安全性与体积功耗之间的动态平衡问题。随着新材料、新器件和智能控制技术的发展,通过跨学科融合(如电力电子、生物医学工程、材料科学)和标准化体系的完善,这些挑战将逐步得到突破,为医疗设备的技术革新提供更坚实的能源支撑。未来,具有高集成度、高容错性和自适应性的智能高压电源系统,将成为医疗领域数字化、精准化发展的核心驱动力之一。