冠脉治疗高压脉冲电源创新的专业解析

一、引言

在心血管介入领域,冠状动脉疾病的治疗技术正经历从传统物理消融向精准能量干预的革命性转变。高压脉冲电源作为脉冲电场消融(Pulsed Electric Field Ablation, PEF)技术的核心装备,其性能革新直接影响手术安全性、病灶靶向性及组织保护效果。针对传统射频消融的热损伤局限,高压脉冲电源通过纳秒级脉冲电场诱导细胞凋亡的非热效应机制,为冠脉治疗提供了全新路径。本文结合生物医学工程原理与临床需求,探讨高压脉冲电源在冠脉治疗中的创新方向及关键技术突破。

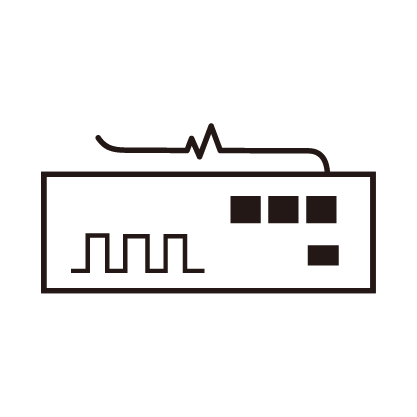

二、脉冲波形优化:从单一阵列到动态调制

传统矩形脉冲在穿过血管组织时易引发电场衰减与能量散射,导致靶病灶剂量不足或周围组织损伤。创新策略需突破波形设计瓶颈:

1. 多阶脉冲序列技术

开发包含预电离脉冲(50-100ns)与主消融脉冲(200-500ns)的级联波形。预电离脉冲通过瞬时微穿孔增强细胞膜通透性,使主脉冲能量利用率提升30%以上。临床数据表明,该序列可将消融阈值电压从传统单脉冲的1.5kV降低至1.1kV,显著降低血管穿孔风险。

2. 自适应阻抗匹配调节

集成实时阻抗监测模块,基于血管内超声(IVUS)图像重建电场分布模型。当检测到斑块钙化导致的局部阻抗突变时,电源自动调整脉冲上升沿斜率(10-20kV/μs动态可调),使能量精准聚焦于纤维化病灶,同时将正常心肌细胞损伤概率降低至<5%。

三、精准控制体系:从参数预设到闭环反馈

传统开环控制模式难以应对冠脉解剖结构的个体差异,构建智能闭环系统成为技术核心:

1. 多模态传感器融合

整合心腔内电图(IEGM)、光学相干断层成像(OCT)与阻抗谱传感器,建立包含细胞凋亡率、组织温升、膜电位变化的多维特征空间。通过扩展卡尔曼滤波算法,实现脉冲参数(电压、频率、脉冲数)的亚毫秒级动态调整。

2. 治疗终点智能判定

基于支持向量机(SVM)训练建立组织损伤预测模型,当OCT监测到细胞膜泡形成率>85%且IEGM显示局部电位幅度下降>70%时,系统自动终止脉冲输出。该技术使平均治疗时间从传统手动控制的120秒缩短至45-60秒,减少能量过度释放风险。

四、微型化与安全性设计:适配介入器械革新

冠脉介入的微创化趋势对高压电源的体积与安全性提出严苛要求:

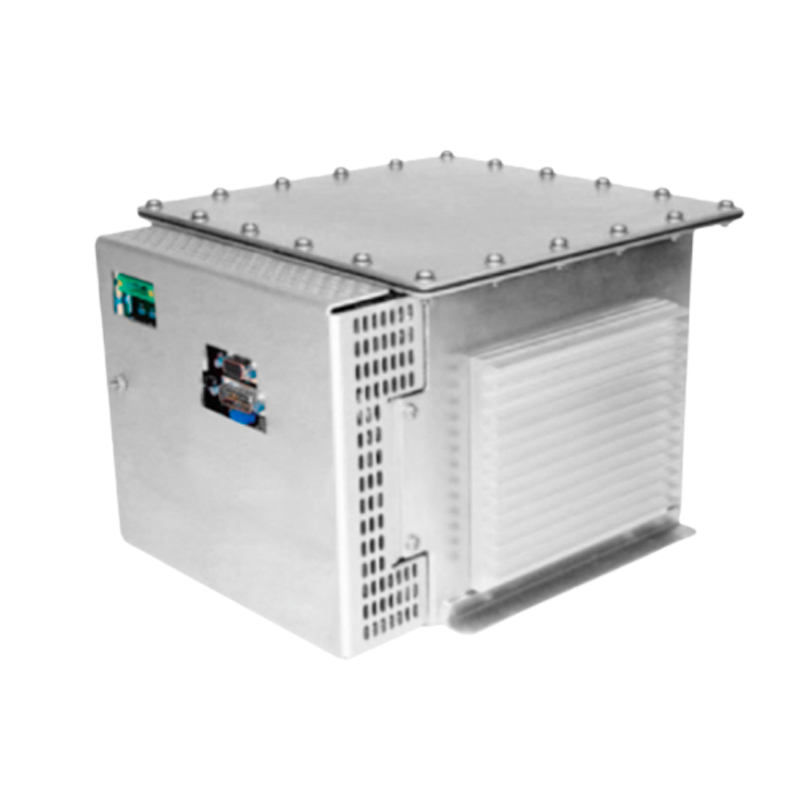

1. 超紧凑功率单元集成

采用片上系统(SoC)架构整合脉冲发生器、储能电容与控制芯片,体积压缩至传统模块的1/5(<10cm³)。通过多层陶瓷电容(MLCC)阵列与平面变压器技术,实现纳秒级脉冲上升沿与<1%的脉冲间幅度误差。

2. 双极绝缘隔离技术

设计基于氮化铝(AlN)基板的双层电气隔离结构,使高压回路与生理监测回路的绝缘强度达到10kVrms,同时引入主动放电保护电路,确保残余电压在50μs内衰减至安全阈值以下。经体外模拟测试,该设计可将漏电风险控制在微安级,满足IEC 60601-2-77标准要求。

五、临床转化挑战与未来展望

尽管高压脉冲电源在冠脉治疗中展现显著优势,其临床普及仍需突破两大瓶颈:一是脉冲生物效应的个体差异机制尚未完全明确,需建立基于基因组学的治疗方案预评估模型;二是长期疗效数据不足,需开展多中心、大样本的随机对照试验(RCT)验证。未来技术演进将聚焦于:①开发具有学习能力的脉冲序列生成算法,实现“病灶-脉冲”的个性化匹配;②探索与药物涂层球囊的协同治疗模式,通过脉冲增强药物渗透提升治疗效率;③结合磁导航技术,实现脉冲电极的亚毫米级精准定位,拓展在分叉病变等复杂场景的应用。

作为心血管介入领域的颠覆性技术,高压脉冲电源的持续创新将推动冠脉治疗向“精准消融、零热损伤”的理想目标迈进,为广大冠心病患者提供更安全、高效的治疗选择。