曝光机高压电源动态响应优化技术研究

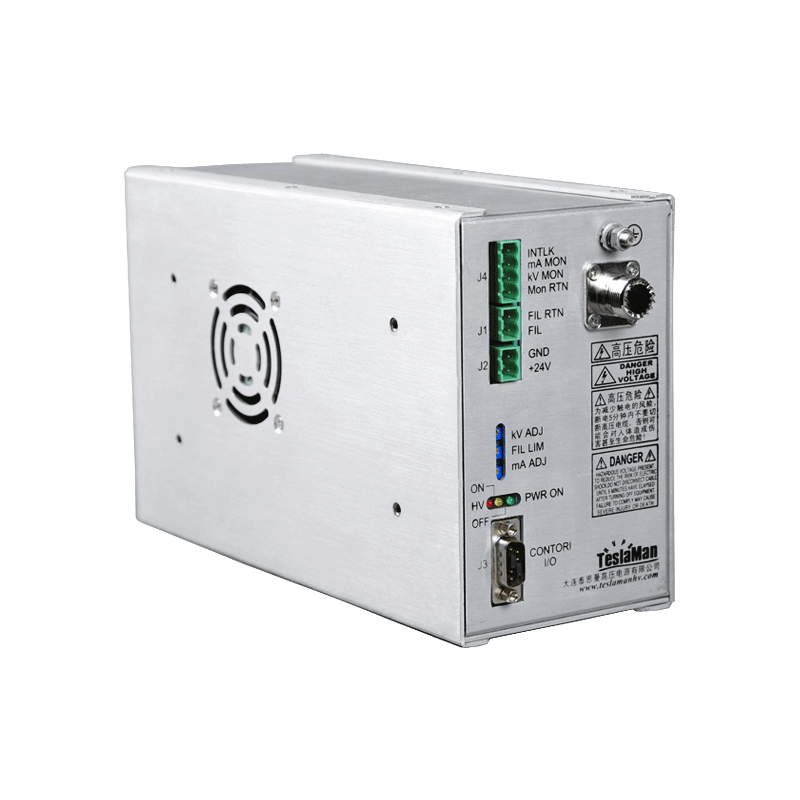

在微电子制造、光伏面板生产和精密显示器件加工中,曝光机是光刻工艺的核心设备,其成像质量直接决定产品良率。高压电源作为曝光机的关键子系统,负责为光源(如汞灯、准分子激光器或X射线管)提供稳定的高电压输入。曝光过程中,光源需在毫秒级时间内完成脉冲式启停,且电压波动需控制在±0.1%以内,否则会导致曝光能量不均、线宽失真等问题。因此,高压电源的动态响应性能(包括电压调整速度、纹波抑制能力和负载瞬变恢复时间)成为影响工艺精度的核心因素。

一、动态响应的核心挑战

1. 负载瞬变与能量稳定性

曝光机的光源在脉冲工作模式下,负载电流呈周期性阶跃变化(如从空载瞬间跳变至满负荷)。若高压电源的响应延迟超过10 μs,或恢复时间过长,会导致脉冲能量下降或过冲,造成曝光剂量失控。尤其在步进扫描式光刻中,动态响应的微小偏差会累积为整片晶圆的图像畸变。

2. 多干扰耦合

高压电源在运行中面临三重干扰:

• 内部干扰:开关器件(如IGBT、MOSFET)的开关噪声通过寄生电容耦合至输出端;

• 负载干扰:等离子体放电的不稳定性引发电流振荡;

• 电网干扰:车间内大功率设备启停导致输入电压跌落。这些干扰会叠加在输出电压上,形成高频纹波(>100 kHz),需将其峰峰值抑制在输出电压的0.001%以内,以避免光源频谱漂移。

二、动态响应优化的关键技术路径

1. 拓扑结构创新

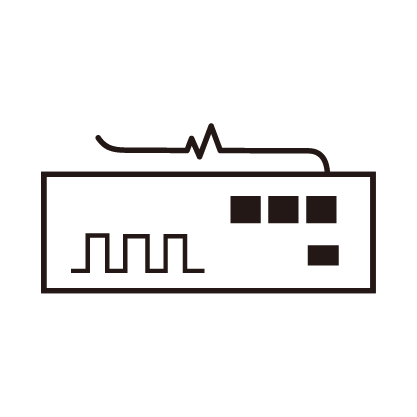

• 多级稳压架构:采用“PFC+LLC谐振变换+线性调节”三级结构。前级功率因数校正(PFC)提升输入抗扰性;中级LLC谐振变换器实现软开关,降低损耗;末级线性调节器(如LDO)进行毫秒级微调,综合提升响应速度与精度。

• 分布式母线:为降低传输阻抗对动态响应的影响,将高压生成模块(如倍压整流电路)贴近光源安装,并通过低压直流母线(如400 V DC)远程供电,减少高压电缆容性负载导致的响应滞后。

2. 控制算法升级

• 自适应预测控制:建立负载电流变化与输出电压的传递函数模型,通过实时采样反馈信号(电压/电流),预判下一周期的负载状态,动态调整PID参数。实验表明,该算法可将恢复时间缩短至5 μs以内,超调量降低60%。

• 前馈补偿机制:对输入电压突变进行快速检测,并直接注入补偿电流至调制器,避免闭环控制的延迟。例如,当电网电压跌落20%时,补偿机制可在100 μs内将输出波动抑制在±0.05%。

3. 高频器件与材料升级

• 宽禁带半导体应用:采用碳化硅(SiC)MOSFET或氮化镓(GaN)HEMT器件,开关频率提升至MHz级,减少输出滤波电感的体积和响应惯性。同时,其高温特性可降低散热系统对电源功率密度的限制。

• 低ESR陶瓷电容:在输出端并联多层陶瓷电容(MLCC),利用其超低等效串联电阻(ESR<1 mΩ)吸收高频纹波,配合磁环电感形成π型滤波器,将纹波衰减至10 mVpp以下。

三、系统级协同优化策略

1. 热-电一体化设计

动态响应与温度强相关。通过热仿真优化散热路径(如均温板+微型热管),使功率器件结温波动控制在±5°C以内,避免温度漂移导致的增益误差。同时,在控制环路中加入温度补偿系数,修正功率管的导通电阻变化。

2. 数字孪生验证平台

构建高压电源的数字化模型,注入典型干扰场景(如负载阶跃、电网闪变),预演动态响应过程并优化参数。某曝光机厂商应用该平台后,电源实测性能与仿真偏差小于3%,研发周期缩短40%。

四、未来趋势

随着极紫外(EUV)光刻技术的普及,曝光机对高压电源的需求将向“三高”(高电压>30 kV、高频率>10 kHz、高精度<±0.01%)方向发展。动态响应优化需进一步融合人工智能技术,例如利用深度学习预测等离子体放电的不稳定性,实现纳秒级预防性调控。

结语

曝光机高压电源的动态响应优化是一项多学科交叉的系统工程,需在拓扑设计、控制算法、器件选型及热管理等领域协同突破。唯有将响应时间、纹波抑制与稳定性推向物理极限,方能支撑下一代微纳制造精度的跃升。