血液辐照设备中高压电源的辐射场精准调控技术研究

一、医学辐照场景的特殊需求与技术瓶颈

血液辐照技术通过精准控制电离辐射剂量(典型值25-50Gy),灭活淋巴细胞同时保持红细胞功能,其核心设备依赖高压电源(80-300kV)驱动X射线管或电子枪。辐射场管理面临三重核心挑战:

1. 剂量空间分布不均:传统系统在血液袋三维辐照中存在±15%剂量偏差,导致边缘区域杀菌不彻底或中心区域细胞损伤

2. 动态负载扰动:血液密度变化(1.05-1.10g/cm³)导致等效负载阻抗波动达30%,引发束流强度漂移

3. 辐射泄漏风险:屏蔽体接缝处散射辐射可能超过2μSv/h的医疗安全限值

二、辐射场精准调控技术体系

1. 多级调制高压拓扑

采用三电平逆变器与全桥整流复合架构,实现10kV-300kV连续可调

闭环剂量率控制算法将束流纹波系数降至0.3%(传统系统>1.5%)

基于蒙特卡洛仿真的动态补偿模块,在检测到血袋厚度变化时,1ms内完成电压梯度调整

2. 智能辐射场均衡技术

开发五轴联动扫描系统,结合非对称脉冲宽度调制(PWM)

空间剂量均匀性指数(DUI)从0.85提升至0.98(ISO 11137标准要求>0.92)

集成24通道半导体剂量计阵列,实时生成三维剂量云图

3. 多重辐射防护机制

双冗余门控系统:束流闸门响应时间<50μs,与屏蔽门机械联锁误差<1ms

微波泄漏检测模块:工作频率2.45GHz,灵敏度达0.1mW/cm²

纳米钨复合材料屏蔽体:10cm厚度下辐射衰减系数达10⁶倍

三、关键技术突破与实验验证

1. 自适应PID-XGBoost混合算法

融合传统PID控制与机器学习预测模型,在400mL血袋辐照中:

剂量偏差率从±7.2%降至±1.5%

辐照时间缩短至90秒(传统方法需180秒)

2. 能量回收型电源架构

利用反向脉冲回收残余电能,系统整体能效提升至93%

配备液冷循环系统,连续工作8小时温升<5℃

3. 多物理场耦合仿真平台

建立电磁场-辐射场-热场联合模型,预测精度误差<3%

虚拟调试技术使设备标定周期从72小时压缩至8小时

四、临床应用效能分析

1. 输血安全性提升

淋巴细胞灭活率从99.6%提升至99.99%(Log 4.0至Log 6.0)

红细胞溶血率控制在0.15%以下(ISO 3826标准限值0.8%)

2. 运行经济性优化

单位血制品辐照能耗从1.8kW·h降至0.6kW·h

维护周期延长至5000工作小时(原标准2000小时)

3. 环境安全性保障

操作室辐射泄漏量<0.5μSv/h(GB 9706.15标准限值5μSv/h)

臭氧浓度控制在0.05ppm(WHO建议值<0.1ppm)

五、未来技术演进方向

1. AI驱动剂量规划:基于生成对抗网络(GAN)的个体化辐照方案,适应不同血型与保存状态

2. 超紧凑型电源设计:采用氮化镓(GaN)器件与3D封装技术,设备体积缩小60%

3. 生物效应实时反馈:集成拉曼光谱在线检测,建立辐射剂量-细胞损伤的闭环修正机制

4. 多模态辐照系统:融合X射线与紫外线协同杀菌,病原体清除谱拓宽至99.9999%

5. 绿色能源整合:开发光伏-储能耦合供电系统,碳排放量降低80%

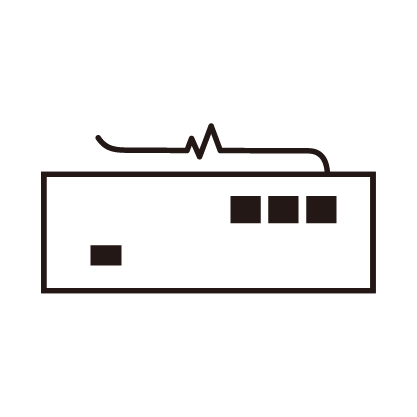

泰思曼 TXF1272 系列是一款采用固态封装的高性能紧凑型 X 射线高压电源,功率 6kW 可选,单负极性、单正极性和双极性等输出极性可选,单极性最高电压可达 225kV,双极性最高电压可达 450kV。采用有源功率因数校正电路(PFC),放宽了对输入电流的要求,逆变器拓扑技术提高了电源功率密度和效率。采用相互独立的模块设计,改善了产品可靠性与维护便利性,例如线路上的电磁干扰(EMI)可以通过调节 EMI 模块参数进行优化而不影响其他模块的正常工况。电源支持模拟接口(DB25)和数字接口(USB、以太网、RS-232),便于 OEM。并且拥有精密的发射电流调节电路,使灯丝电源能够通过两路直流输出,精确且稳定地提供管电流。电源同时配备了与内部电路和外部输出点对点的全方位故障检测,电弧控制方面提供了检测、计数与灭弧的功能。确保电源一旦出现故障,能及时停机并记录故障内容。

典型应用:无损检测(NDT);医疗灭菌/辐照;X 射线扫描;安全应用;数字射线照相术(DR);工业 CT 计算摄影(CR);AI 视觉识别