电子束高压电源过流保护设计的关键技术与应用

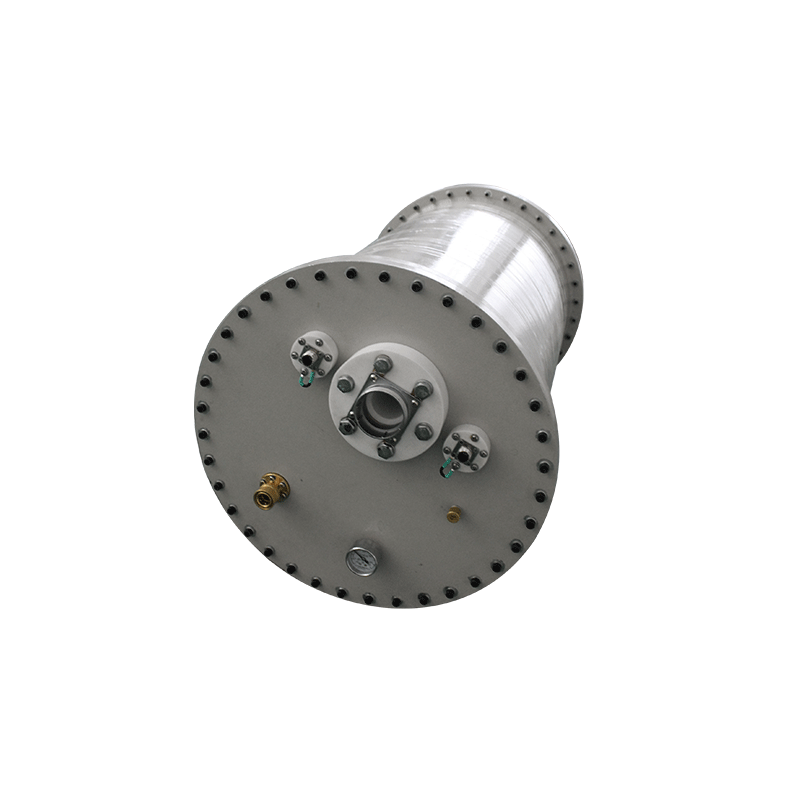

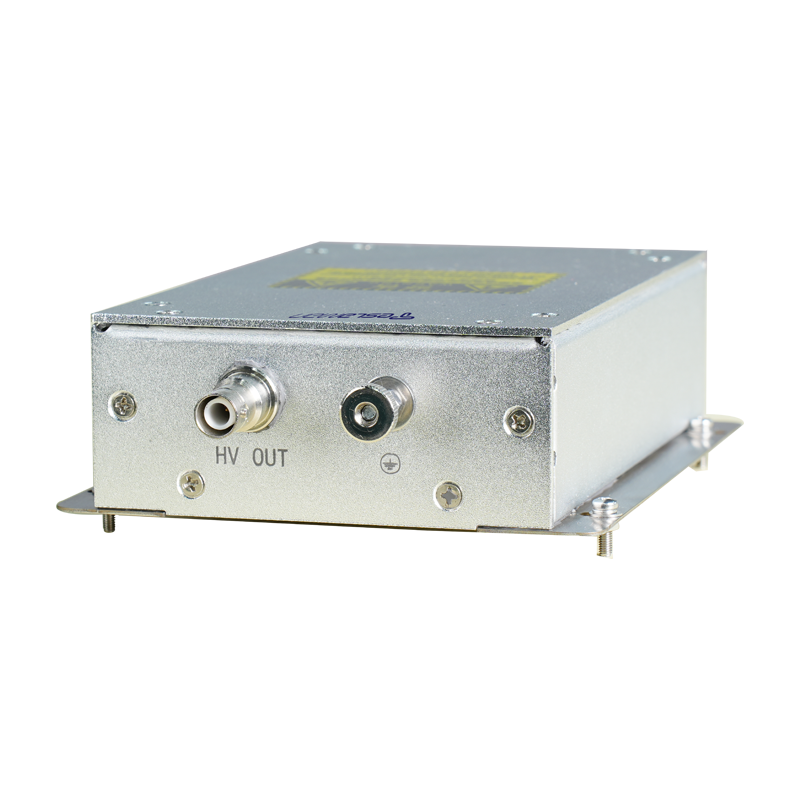

电子束高压电源广泛应用于工业加工、医疗设备及科研装置中,其核心需求是在高电压(通常数千至数万伏)、大电流脉冲场景下保持稳定运行。然而,电子束设备在负载短路、电弧放电等异常工况下可能产生数十千安培的瞬时过电流,导致功率器件烧毁甚至系统失效。因此,过流保护设计需兼顾响应速度、可靠性及低功耗,成为高压电源安全运行的核心保障。

1. 过流保护的技术挑战

• 响应时间限制:传统过流保护方案(如MCU软件处理)存在微秒级延迟,无法应对高压短路时的纳秒级电流尖峰。

• 功耗与精度矛盾:采样电阻功耗与电流平方成正比,大电流场景下需毫欧姆级电阻以降低损耗,但微小信号需高精度放大电路支撑。

• 抗干扰需求:高压电源的开关噪声易干扰检测信号,需抑制误触发风险。

2. 硬件-软件协同保护架构

针对上述挑战,现代电子束高压电源采用分级保护机制:

• 硬件级快速关断:

• 电流传感器+触发电路:在开关管(如IGBT)与负载间串联霍尔传感器或电流互感器,实时采集电流信号。当电流超过阈值时,触发电路直接驱动晶体管下拉栅极电压,强制关断开关管,响应时间可缩短至100纳秒内。

• 电压抑制器件:在栅极并联TVS二极管,吸收电压尖峰,防止器件击穿。

• 软件级故障管理:

• 第二级电流采样:通过低边电流检测电路(如差分放大电路)将信号传输至控制单元,计算有效值并判断持续过流状态。

• 智能恢复机制:结合延时电路与算法,在过流消除后自动重启,避免反复触发。

3. 低功耗与高精度设计

• 毫欧姆级采样电阻:采用低温漂合金电阻(如锰铜),结合差分放大器(如仪表放大器INA系列)将微伏级信号放大,降低功耗的同时提升信噪比。

• 动态阈值调整:根据温度和工作状态(如脉冲占空比)动态调整过流阈值,避免低温误触发或高温保护滞后。

4. 关键电路设计要点

• 隔离设计:

使用光耦或隔离变压器传递驱动信号,阻断共模噪声,确保控制单元安全。

• 故障诊断与冗余:

增设声光报警电路,实时指示故障类型(如过流、过压);采用多开关管并联结构,单管故障时系统仍可降额运行。

5. 未来发展趋势

• 集成化保护芯片:将电流检测、比较器及驱动电路集成于单芯片,减少分立元件数量,提升可靠性(如集成高低边电流检测IC)。

• 自适应算法:结合人工智能预测过流风险,例如通过历史数据训练短路概率模型,实现预保护。

过流保护性能对比表

保护层级 响应时间 功耗 典型应用场景

硬件触发(晶体管) <100 ns 极低 瞬时大电流关断

软件控制(MCU) 1–10 μs 中等 持续过流管理

传统保险丝 >1 ms 高(熔断后) 低成本备份保护

电子束高压电源的过流保护是硬件与软件深度融合的系统工程。未来,随着宽禁带半导体(如SiC器件)的普及,过流保护设计将进一步向纳秒响应、微功耗及智能化演进,为高能电子束设备提供更可靠的安全基石。

关键技术指标:

瞬时过流耐受:>20 kA/μs

保护响应延迟:<200 ns

待机功耗:<0.1 W

工作温度范围:-40℃至+125℃